|

|

|

| 1966.07.23 - 08.05 ※ 朝日巻機稜線&尾瀬 回想録 ※ | K2Couple 番外編 |

|

|

|

| 2020年春 新型コロナウィルス感染症(COVID19)緊急事態宣言下で | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 1966.07.23 - 08.05 ※ 朝日巻機稜線&尾瀬 回想録 ※ | K2Couple 番外編 |

|

|

|

| 2020年春 新型コロナウィルス感染症(COVID19)緊急事態宣言下で | |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 7/23〜24(晴) |

||||

| 仙台 21:13 =東北線= 4:20 大宮 6:23 =上越線= 10:14 土合駅 10:30 ... 11:00 東黒沢出合 | ||||

|

昨日の怪しい天気から一変して、真夏の青空が広がっている。 |

||||

| 上越線土合駅で第3Pと共に下車する。 そのまま汽車の旅を続行する第2P(六日町)第5P(小出)とはここで名残惜しい別れだ。 |

||||

| 閑散としたプラットホームでは、蝉が電柱にしがみついて鳴いている。 午前中といえども夏の太陽は容赦なく照り付ける。 舗装道路の照り返しの中、いよいよ夏合宿が始まる。 |

||||

| 東黒沢出合に設営。 湯檜曽川の畔に下ると川の流れが静かに響き、緑の木立の中に吸い込まれてゆく。 対岸の木々に遮られて谷川岳東面の岩場は見えない。 北西にピラミダルな武能岳が弧高し、蓬峠から清水峠に連なる山稜の女性的な印象とは対照的である。 夕闇迫る頃ブヨに悩まされながら、不必要な差入れ物品を消化する。 消燈8時。 今年の夏合宿は上越の山が舞台。 仙台に在仙本部を設置し、集中地平ヶ岳の登山口(鷹ノ巣赤岩平)に現地本部を置いている。 8パーティー(5名〜10名編成)と、そのフォローのために連絡と確認の任務を負う行動本部A、B、C(三年各2名)体制で臨む。 その中で我々は変則的な編成(三年1名+二年1名)の行動本部Bとして行動した。 |

||||

|

|

||||

| 7/25(晴) |

||||

| 東黒沢出合 7:00 ... 11:05 白毛門 11:30 ... 12:05 雪渓 13:00 ... 13:20 笠ヶ岳待機 13:50 ... 15:05 朝日岳(15:10朝日ヶ原) | ||||

|

6時まで熟睡した。 濃い朝霧から次第に青空が現れて、幾筋かの雲がその中をのんびりと流れてゆく。 朝日岳まで40分程の処にある、笠ヶ岳直下の雪渓にて大休止する。 頂上に於いて小休止後たんたんと稜線を東へ進み、コルヘ下ろうとしたとき。 |

|||

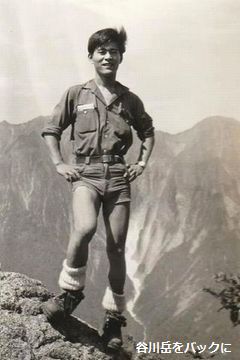

苦しいアルバイトを成し遂げた後に立つ頂の気分は格別であり、青い空、緑の自然に思わず深呼吸する。 谷川一ノ倉岳東面の岩壁が、手に取るように見える。 険しい男性的な重量感を漂わせる黒々とした岩肌、そこに食い込むマチガ沢や一ノ倉沢の雪渓。 岩壁をジリジリと焼くような真夏の太陽と相まって、強烈なコントラストが展開されている。 |

||||

|

色々な憶測を巡らすうちに30分が経ち、第3Pは何も無かったかのように行動を開始した。  |

|||

|

|

||||

| 7/26(晴) |

||||

| 朝日ヶ原 7:00 ... 7:15 J.P. 7:20 ... 8:00 大烏帽子山 9:30 ... 10:45 桧倉山 11:00 ... 14:00 柄沢山 ... 14:20 滑リ平(柄沢北コル) | ||||

|

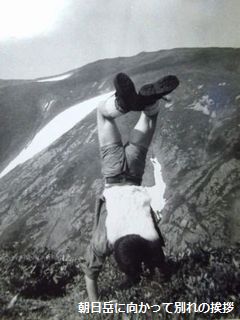

第3Pのエッセン作業をツェルトの中で聞きながら、寝煙草を吸い続ける。 お互いが適当に煙草を吸い、傍の草花を賞で、流れる雲と寝転び、時には歌い、気の向くまま足を運ぶ。 雷様のご機嫌を伺いつつ、小さな凹凸のある稜線を思いきり飛ばしてコルに逃げ込む。 その姿が消え去ってから、消耗した脚力を振り絞って一気に頂上に立つ。 |

||||

|

J.P.から大烏帽子までは快調なペースで進んだが、それ以降は柄沢山のT.S.まで最悪だった。 桧倉山から特に柄沢山の登りが厳しく、やっとの思いで山頂に達した時は倒れんばかりだった。  |

|||

|

一日の行動を終えて、トラブルやアクシデントの情報が入らなければ行動本部は暇だ。 夕方のトランシーバー交信のため前方の高みに登る。 |

|||

|

交信を終えてサイトに戻ると、第3Pの諸君は円陣を組み談笑の中に二つの食器を胸に抱いていたのがちょっと羨ましくもあった。 |

||||

|

|

||||

| 7/27(晴) |

||||

| 滑リ平(柄沢北コル) 6:00 ... 米子頭山 ... 9:00 巻機山(二子沢源頭) | ||||

|

第3Pの「先に行くぜ」の言葉に寝ぼけ返事をして、30分後の目覚ましで起床。 米子頭はまだかまだかと、大きな鞍部をふわっと乗越して急登を半分程詰めると、急にガヤガヤと賑やかなパーティーに出くわした。 第1Pに逢った時はすでに米子頭を通り越して、残るは目の前の巻機山だけと知り、第3Pには追い付けない時間的状況に今朝の寝坊を悔やむ。 すでに第3Pは割引岳へ去り、天狗尾根から割引沢を下って姥沢新田に至るルートに入った模様。 巻機小屋の壁に、第2Pの伝言が残されていた。 |

||||

|

|

|||

|

夕方の交信に牛ヶ岳まで出張するが、濃霧のためか相変らず一方通行である。   |

|||

|

|

||||

| 7/28(曇) |

||||

|

巻機山を包んでいた霧は、陽が高くなるにつれて何処ともなく消え去った。 夜になって、二人で明日の行動を検討する。 |

||||

|

|

|||

|

|

||||

|

7/29(雨曇) |

||||

| 巻機山 6:00 ... 8:30 清水部落 9:30 =bus= 10:30 六日町 11:52 =上越線= 12:28 小出 13:30 =bus= 15:30 銀山平16:30 =連絡船= | ||||

| 18:00 鷹ノ巣 ... 18:30 赤岩平現地本部 | ||||

| 強い風に鳥肌が立ち、今にも雨が降り出しそうな巻機山を去る。 標高差1300mを、途中30分の休みを入れてバ夕バ夕2時間半で井戸尾根を駆け下る。 バスに乗ってから強い雨が降り始めた。 小出から銀山平行きのバスで現地 赤岩平に着いて、第4Pの故障者情報を得る。 |

||||

|

|

||||

| 7/30(晴) |

||||

| 赤岩平 6:30 ... 7:00 鷹ノ巣船着場 7:10 =連絡船= 8:40 銀山平 10:00 ... 11:00 雨池橋 12:00 ... 16:00 赤岩平 | ||||

| 第4P、第5Pの動向がはっきりしないため、銀山平へ趣向く。 途中の湖上で、故障者を伴って赤岩平の現地本部に向かう第4Pとすれ違う。 伝ノ助小屋に立寄った後、第5Pを一日遅れで追うことにする。 第5Pは、雨池橋から中ノ岐を詰めて北面のヤブから平ヶ岳をめざしていたが、生憎の天気に苦戦が心配されていた。 雨池橋の工事人の話によって、第5Pは雨に阻まれ止む無く撤退してきたらしいことを知り、ひとまず安心して赤岩平まで湖岸を歩いて戻る。 夕方になって、行動本部Aが東白沢山付近の草付きで滑落負傷したとの一報が入った。 その詳細と対応策を第6Pと交信するために、主将と現地本部長が大倉山へ登って行くことになり、明朝まで現地本部を預かることになった。 |

||||

|

|

||||

| 7/31(雨) |

||||

| 赤岩平 8:30 - 12:15 尾瀬見晴 | ||||

|

早朝7時に、第6Pのサプリーダーが伝令として尾瀬から飛んで来た。 雨が上がった見晴に着くと、負傷者は朝 7:55に第6Pの5名、第8Pリーダー、見晴診療所ドクター(福島医大)に付き添われて山ノ鼻に向かった(鳩待峠からタクシーで利根中央病院)とのことで、ひとまず安心する。 山中にデポした第6Pメンバーのザックは明日回収に行き、その足で赤岩平に戻ることに決める。 |

|||

|

|

||||

| 8/1(雨) |

||||

| 尾瀬見晴 5:00 ... 5:50 景鶴山取付 ... 6:45 景鶴山 7:00 ... 11:00 東白沢山ザック捜索回収 11:40 ... 14:15 景鶴山 15:20 ... 17:05 見晴 | ||||

| 静かな朝を迎えた尾瀬ヶ原を、三年2名、二年3名、一年3名の総勢8名編成の捜索隊は景鶴へ向う。 濡れた笹ヤブを強行突破、景鶴山に至ったときは全身ビショ濡れだった。 一年3名を景鶴山に残し、残る5名はザックを探しにヤブを漕いで東白沢方面へ下る。 再び小雨が降り始め、立ち止まると寒い。 雨中のヤブ漕ぎは実に不快だし、滑落の二の舞だけは絶対に避けなければならない。 強い風が吹いたときは視界が100m位きくが、そうでないときは20m位である。 メンバーを見失う心配もあったので、適宜大声を掛け合って所在を確認しながら注意深く進んだ。 目標地点と思しき所に1時間かけて到達したが、周囲には目印の白布と白い枯木が見当たらない。 稜線の左側を捲き過ぎたと思い、並列的に右寄りに戻ること50分間は徒労に終り、景鶴山の真下まで来てしまった。 相変らず小雨は降り続き更に風が吹いているので、全身の震えが止まらない。 探し当てなければ今夜の食料とテントとシュラフがないため、1時間の限度をもって11時まで先程の地点より更に先まで行くことにする。 7個のザックは、景鶴山より大白沢へ伸びる50m程の広い屋根上にあり、30分位で往き着く20m程の二つ目のピークの中央にそびえる白布を つけた白い枯木の下にあるとのことだった。 実際に捜索してみると白い枯れ木は数多くあり、目印として相応しいものではないように思えた。 地図上にデポ地点が記されていたが、果たして地点を正しく表記しているか、捜索隊の現在地が正しく特定できているか問題はあった。 引返し地点まで飛ばし、それ以後再び稜線を並列的に白い枯木の下を見ながら進む。 既に三つ目の小ピークに立ち時計が11時を示そうとしたとき、深い笹ヤブの中で〇〇していた者が突如叫声をあげる。 7個のザックはポンチョで覆れていた。 諸般の事情を考慮すると、奇跡的な発見のように思われる。 10m位離れて枯木は立っていたが、白布は付いていなかった。 ザックをデポした当事者が実際の道案内をしたのだが、事故の動揺が記憶を忘れさせたか、或いは背丈程のヤブに四苦八苦したものか。 小雨降るヤブの中という悪条件下で、ザックの捜索は容易ならぬものがあった。 景鶴山に戻り一年3名と合流し、回収したザックをパッキングし直して全員で分担して景鶴山を離れる。 最後に女神が微笑んで運良くザックを回収できたが、全員過労のため赤岩平に戻ることを断念し、回収した装備食料で見晴にテン張る。 5テンに9人詰め込んだので、想像もつかない姿で死んだように眠った。 |

||||

|

|

||||

| 8/2(晴) |

||||

| 尾瀬見晴 7:00 ... 11:30 赤岩平 | ||||

|

まさか事故が三つ連続しては起きるまいとの気安で、ゆっくりと赤岩平へ戻る。 |

||||

|

|

||||

| 8/3(曇雨晴) |

||||

| 赤岩平 6:30 ... 8:15 大倉山 ... 9:10 水場 ... 10:25 姫池 ... 10:55 平ヶ岳 11:30 ... 12:55 姫池 ... 14:05 大倉山 ... 16:00 赤岩平 | ||||

|

平ヶ岳全員ピストンのシンガリ行動本部として参加。 池ノ岳への急登の末に開ける姫池周辺は、真っ平らな草原と池塘が素晴らしく心が解放される。 ガスが視界を遮るものの、ときどき中ノ岳や駒ヶ岳が薄っすらと姿を現すと誰ともなく感嘆の声が漏れる。 |

||||

|

||||

|

|

||||

|

8/4(晴) |

||||

|

|

|||

|

|

||||

| 8/5(曇) |

||||

|

|

|||

|

|

||||